The Commissions

Werner von Mutzenbecher

8/1/D999R

2. – 10. Dezember, 2017

Vernissage 1. Dezember, 18:00

Kuratiert von Roman Kurzmeyer

Werner von Mutzenbecher ist Maler, Filmemacher und Autor. 1987–2000 leitete er die Fachklasse für freies bildnerisches Gestalten (Malklasse) am Studiengang Kunst der Schule für Gestaltung in Basel. Mit dieser Ausstellung kehrt Werner von Mutzenbecher für kurze Zeit an die Hochschule zurück und gibt einen Einblick in sein aktuelles Schaffen.

Ausstellungen können unterschiedliche Formen annehmen. Uns interessieren neuartige, erst noch zu entdeckende und zu erprobende, prozessorientierte Ausstellungsformate, welche Künstler aus ihrem künstlerischen Handeln heraus entwickeln. Die Ausstellung als Medium der Kunst zu verstehen, kann heissen, den bildnerischen Prozess und die Formfindung in die Ausstellung hineinzutragen oder die Ausstellung als eigene Werkform zu verstehen und entsprechend zu gestalten. Ausstellungen geben Auskunft über die spezifische Ästhetik einer künstlerischen Arbeit und können diese transformieren. Werner von Mutzenbecher wollte nicht zurückschauen, sondern an der Hochschule mit einer Ausstellung neuer Arbeiten wahrgenommen werden.

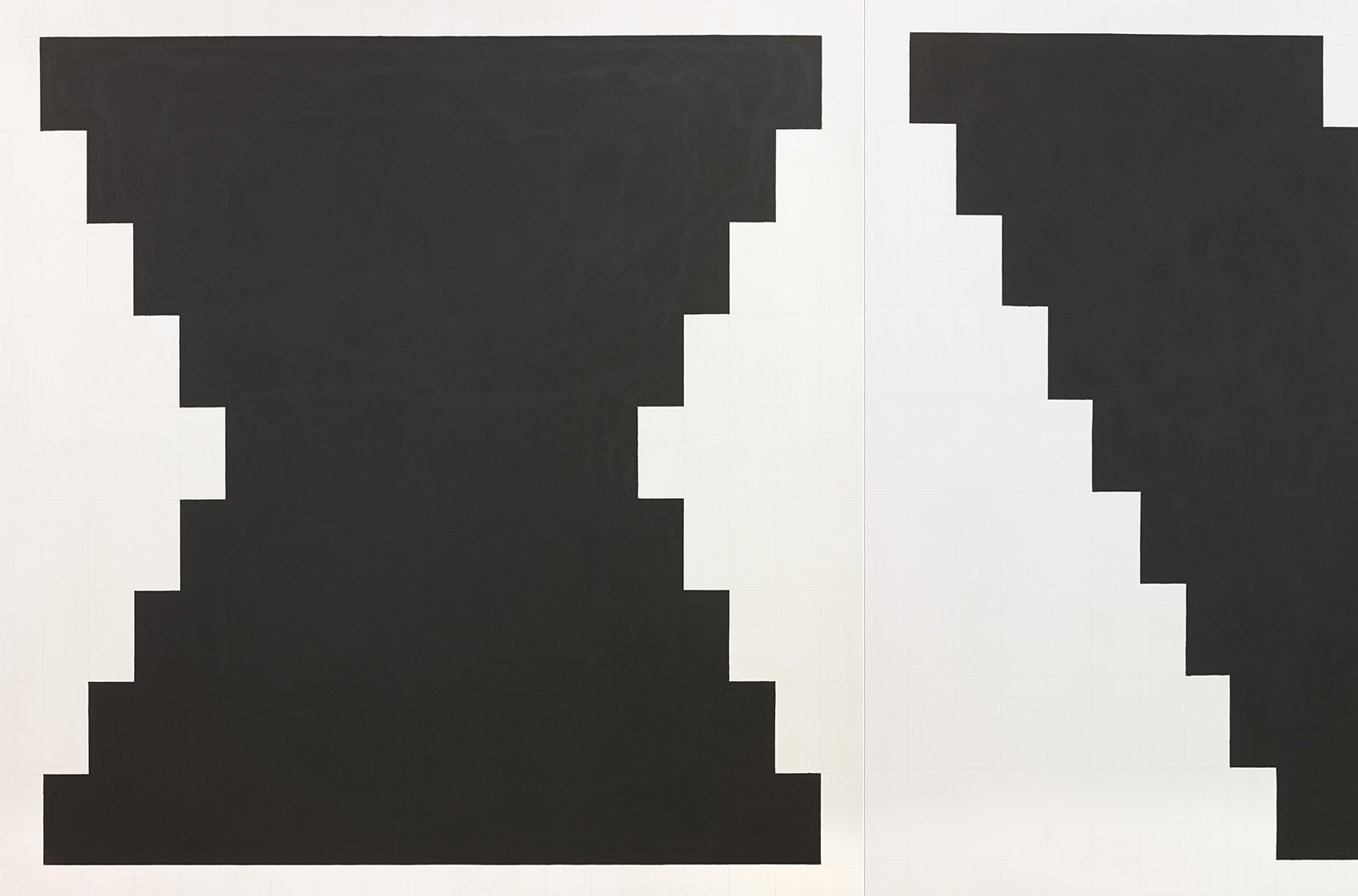

Bekannt geworden war Werner von Mutzenbecher in den 1980er-Jahren mit flächigen Gemälden, auf denen es, wie Sabine Gebhardt Fink treffend feststellte, keine Überlagerungen gibt, „alles ist Figur und Grund“. Diese einfachen, spielerisch geordneten Kompositionen benutzen geometrische, monochrome Formen für sichtbar konstruierte Bilder, die nie ungegenständlich erscheinen, sondern in einem abstrakten, modellhaften Sinne eine Welt der Dinge evozieren. Dieses selbst- verständliche Zusammenspiel von Abstraktion und Figuration ist Merkmal seiner Kunst, nicht nur von Malerei und Zeichnung, sondern auch seines filmischen Schaffens.

Für den britischen Kunsthistoriker Timothy J. Clark führt die Frage nach dem Verhältnis von Abstraktion und Figuration zum Kern des modernen Bildverständnisses. In seinem Buch Jackson Pollock. Abstraktion und Figuration (1994) diskutiert er diese Frage ausgehend von Fotografien Cecil Beatons, die 1956 im Modemagazin Vogue erschienen und zwei Mannequins vor Arbeiten Jackson Pollocks zeigen. Der Text fragt nach „dem öffentlichen Leben von Pollocks Malereien“ und behauptet, dass die kapitalistische Kultur jede Arbeit gegen das Figurative überlistet und „zu einem Aspekt ihrer eigenen Figuration macht“. Den Modernismus versteht er als eine Kunstrichtung, „die ohne den Glauben ihrer Erschaffer, dass das, was sie taten, wirklich Widerstand oder ein Hinausgehen über das normale Kulturverständnis war, keinen Sinn hätte.“ Wie alle abstrakten Künstler der ersten Phase der Moderne wollte auch Pollock „die Beziehung des Bildes zur Welt der Dinge“ beenden, entdeckte dabei aber, dass dies nicht möglich ist, weil sich der eigene Körper immer in die Malerei einschreibt. Mit dem Ende des Modernismus in den späten 1960er-Jahren wird die Figuration ein Bestandteil der Abstraktion und bleibt es bis heute. Von einem „Streit um die Moderne“, der nicht mehr die Gegenwart meine, sondern den Rückblick auf eine möglicherweise schon abgeschlossene Bewegung oder Epoche, sprach der deutsche Kunsthistoriker Hans Belting. Sein Text erschien vor bald dreissig Jahren, im Katalog zur Ausstellung „Bilderstreit. Widerspruch, Einheit und Fragment in der Kunst seit 1960“, die die beiden Ausstellungsmacher Johannes Gachnang und Siegfried Gohr im Jahr 1989 in Köln ausrichteten. Werner von Mutzenbecher, der 1957–1960 an der Allgemeinen Gewerbeschule Basel studierte, gehört zu jener Künstlergeneration, der es als erster gelang, den alten Gegensatz von Figuration und Abstraktion hinter sich zu lassen.

Die Ausstellung, die Werner von Mutzenbecher für den Ausstellungsraum der TANK vorbereitet hat, trägt den Titel 8/1/D999R. Es ist der Versuch eines Künstlers, die Ausstellung selbst als Möglichkeitsform aufzufassen. Neben dem Gemälde Achill und Patroklos (2007) umfasst sie eine Serie von acht, hier erstmals zu sehenden Gemälden gleichen Formats, von denen der Künstler eines erst während der Ausstellung zu malen beabsichtigt, sowie ein Motorrad, das er nie fahren wird. Er malte ungegenständliche, einfarbige Formen auf Tuch, die er auf einem einfachen, regelmässigen Raster aus horizontalen und vertikalen Linien entwickelt hat.

Es sind zeichenhafte Bilder, die die Begrenzungen des Bildraums einhalten. Das Rundbild ist eine Arbeit nach einer altgriechischen Vasenmalerei aus den Staatlichen Museen zu Berlin. Eine Darstellung der beiden Helden Achill und Patroklos aus der griechischen Mythologie. Patroklos fällt im trojanischen Krieg, in den er seinem Freund Achill folgte und in dessen Rüstung er kämpfte. Die Arbeit gehört zu einer Gruppe von Gemälden des Künstlers nach kultur- und kunstgeschichtlich bedeutenden Figurenbildern, die er kopierte und dabei seinem eigenen Werk anverwandelte. Werner von Mutzenbecher bezeichnet diese Werke als Paraphrasen. Die für die Ausstellung geschaffenen Bilder stehen vor den Fensterflächen auf dem Boden, die leere, erst noch zu bemalende Leinwand lehnt an der einzigen festen Wand des Ausstellungsraums. Über ihr hängt auf kartonfarbener Wand die berührende Darstellung von Achill, der seinen verwundeten Freund Patroklos pflegt. Im Raum steht eine elegante Ducati 999 R Rennmaschine in den vom Maler bevorzugten Farben Weiss, Schwarz und Rot. Kein Ready-made, sondern die späte und beglückende Erfüllung eines Bubentraums, wie in Werner von Mutzenbechers Erzählband „Jonathan träumt“ (2014) nachzulesen wäre. Werner von Mutzenbecher zeigt uns eine Ausstellung, die einerseits von Energie, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Entschlossenheit, andererseits aber auch von Transformation, Transfiguration sowie nicht zuletzt von Empathie handelt. Die unterschiedlichen, sich gegenseitig spiegelnden Elemente in dieser Ausstellung vermögen durch ihre visuellen Eigenschaften Vorstellungen und Gefühle zu wecken und schaffen einen Gedankenraum, der uns allen offensteht.

Interview

WERNER VON MUTZENBECHER IM GESPRÄCH MIT ROMAN KURZMEYER

Rückblick auf Werner von Mutzenbechers Künstlerbiografie sowie

auf seinen Unterricht an der Schule für Gestaltung in Basel

Roman Kurzmeyer: Werner, du hast über viele Jahre die Malfachklasse geleitet. Du bist selber Künstler. Könntest du deinen Werdegang schildern?

Werner von Mutzenbecher: Ich habe dreizehn Jahre die Malklasse geleitet und vorher viele verschiedene Kurse an der Schule für Gestaltung gegeben, das war also noch nicht an der Hochschule. Und noch weiter zurück geschaut war ich ja selber einmal Schüler in der Allgemeinen Gewerbeschule, so hiess das damals ganz demokratisch, und bin auch in eine Malklasse gegangen. Es gab die Malklasse, es gab Zeichenkurse und noch viele andere Fächer.

RK: Wer hat damals diese Klasse geleitet?

WVM: Die Malerei, als ich dann dort hinkam, hat Martin A. Christ geleitet, ein bekannter Basler Maler, der sehr grossflächig gearbeitet hat. Er ging von der Erscheinung aus, „Erscheinungsform“ war ein wunderbares Stichwort. Seine Farbpalette war sehr speziell, sehr persönlich. Und sein Gegenpart sozusagen war Walter Bodmer, ein Pionier der abstrakten Kunst, bei ihm haben wir gezeichnet, Aktzeichnen, Figurenzeichnen, Kopfzeichnen, Anatomie. Er war messerscharf in der Beobachtung, mit unbestechlichem Blick. Ins Radieren gingen wir zu Gustav Stettler. Christ und Bodmer waren, glaube ich, zwei Tendenzen, die sich, obwohl grundverschieden, ergänzt haben, das hat mich auch später begleitet. Wie Bodmer die anatomischen Besonderheiten des menschlichen Körpers zeigen konnte, die des Beines zum Beispiel, und wie sich da eben nicht alles genau parallel verhält, das war sehr lehrreich. Und bei Christ kam dann die Farbe dazu, das Breitflächige, Grossgesehene. Aber ich hatte zuvor, nachdem ich aus dem Gymnasium kam, ein bisschen an der Universität studiert, Germanistik und Philosophie, habe mich dann aber, nach einem Jahr Zeichenlehrerausbildung als drittem Fach, doch entschlossen, Maler zu werden, also Künstler zu sein.

Das habe ich ja lange praktiziert, vor allem die Malerei. Von 1958 an, da war mein erster öffentlicher Auftritt, bis heute. Als ich dreissig Jahre alt wurde, hatte ich schon dieses und jenes ausprobiert und gemacht in der Malerei, und hatte am Schluss auch eine Ausstellung in Luzern, im Kunstmuseum. Junge Kunst hiess das, und das war eigentlich ein Einschnitt. Als ich diese Schwelle erreicht hatte, haben mich auch die Medien Film und Schreiben zu interessieren begonnen, und ich habe seither kontinuierlich mit ihnen gearbeitet und sie parallel zur Malerei weiterentwickelt. Im Gegensatz zu vielen Experimentalfilmern, die als Maler begonnen haben, bin ich Maler geblieben und bearbeite die drei Medien auch heute noch. In der Kunstschule fiel ich als talentierter Schüler auf, Lenz Klotz hat mich beobachtet. Er wollte mich immer an die Schule holen und ich habe mich zuerst geweigert, weil ich fand, das sei schlecht für einen Künstler, und habe andere Berufe ausgeübt. Nachtarbeit bei der Post, das war ziemlich hart, aber auch etwas romantisch. Und dann kam doch der Moment, wo es einfach ein Muss wurde, mehr Geld zu verdienen, schliesslich hatte ich eine Familie gegründet. Und so habe ich erste Lehraufträge angenommen. Auch ein fakultativer Filmkurs war anfänglich dabei, und im Laufe der Jahre wurde es zu einem breitgestreuten Angebot von experimentellen und von klassischen Fächern. Ich habe Aktzeichnen unterrichtet, weil ich gut war im akademischen Zeichnen, und auch Kopfzeichnen, überhaupt figürlich Zeichnen. Dann habe ich Kurse in Farbe gegeben, wobei viele Leute gar nicht glaubten, dass ich dazu fähig wäre, weil ich doch eher ein düsterer Graumaler war in meiner Jugend. Experimentelle Fächer konnte ich unterrichten bei den Zeichenlehrern und dann in der FFI, der Fachklasse für Innenarchitektur, Produkt- und Baugestaltung.

Das war eine sehr interessante Zeit, weil vor allem die Letzteren viel im Kollektiv gearbeitet haben. Da konnte ich auch zum ersten Mal bei einem Seminar im Teamteaching mitmachen. Das war mit Antonio Hernandez bei den Innenarchitekten. Und ich durfte dort auch Projekte begleiten. Ich habe mich ja immer für Architektur interessiert, für das vom Menschen Gebaute, das sieht man in meiner Malerei aus dieser Zeit. Erst mit fünfzig glaubte ich dann reif dafür zu sein, angehende Künstler und Künstlerinnen zu unterrichten, wovor ich vorher immer zurückgeschreckt war. Ich hatte offensichtlich etwas Angst vor diesen jungen Künstlern. Sie waren sozusagen die Konkurrenz, und ich befürchtete, sie wüssten mehr als ich oder sie wüssten es besser. Als ich dann schliesslich die Leitung der Fachklasse übernahm und die Studierenden kennenlernte, erwiesen sich meine Befürchtungen als unbegründet.

Ich war zwar Nachfolger von Franz Fedier, er hatte einundzwanzig Jahre lang die Künstler mit grossem Erfolg unterrichtet, er war ein grossartiger und mitreissender Pädagoge und selber Künstler mit einem immensen Wissen über Kunst. Es ihm gleichtun konnte ich nicht, aber anders wollte ich es wohl machen können. Als ich dann meine ersten eigenen Studenten und Studentinnen in meine Klasse aufnehmen musste, waren das schwierige Entscheidungen. Wen nimmt man auf, wen nicht, war eine harte Gewissensfrage, eine Instinktsache auch und eine Sache der persönlichen Erfahrungen als Künstler. Spüren, ob jemand Talent hat. Nicht ob er oder sie in einer bestimmten Stilrichtung arbeiteten, das niemals, sondern ob Potential vorhanden war, und ob man sich den Menschen in einer schulischen Gemeinschaft vorstellen konnte. War es eher jemand, der keine Schule brauchte, sondern durch die Schule Schaden nähme, also ein naiver Künstler oder war es eben jemand, der das Netzwerk, welches eine Schule bietet, brauchen kann, jemand, der die mannigfaltigen Anregungen und auch Ablenkungen einer Schule mit ihren divergierenden Meinungen über Kunst aushalten konnte.

Und da komme ich gleich zu einer Sache, die ich neu eingeführt hatte in der Malklasse. Aber um den Gedanken von vorhin zu Ende zu bringen: Ich bin während meiner ganzen Malklassezeit als Lehrer nie auf etwas gestossen, das mich sozusagen umgeworfen hätte oder in meinem Verständnis von Kunst so überrascht hätte, dass ich gesagt hätte, das ist nun vollkommen neu und ich habe das noch nie gesehen. Auch die Aktionen von Christoph Büchel, wenn ich am Morgen in den grossen Raum kam und er hatte den Tisch umgekehrt auf die Stühle gestellt, habe ich wunderbar gefunden, aber es hat mich nicht umgeworfen. Ich konnte sozusagen alles immer irgendwie einordnen und auch darauf reagieren, und das war ja wichtig in den Arbeitsbesprechungen und bei den projektbegleitenden Gesprächen im Einzelnen mit den Studenten. Wobei ich eher die Art und Weise pflegte, dass ich die Studenten sehr frei liess, besonders am Anfang, und sie etwas treiben liess, solange bis ich selber die Klarheit oder die vermeintliche Klarheit hatte über diese oder jene Person und ihr etwas sagen konnte, das eben zutraf und sie quasi berührte und etwas Wesentliches aussagte.

RK: Was muss man sich denn unter einer Malfachklasse vorstellen? Was ist das für ein Gefäss?

WVM: Als ich selber in der Malklasse war, hat man mit Stilleben angefangen, dann Modelle gehabt, die klassischen Genre der Malerei also. Im Sommer gingen wir in die Landschaft und haben im Freien gemalt und im Winter hatten wir eben lebende Modelle. Ich habe viele schöne Portraits gemalt, habe das aber aufgegeben, weil die Malerei ja auch ein Abenteuer bleiben sollte. Die Malklasse, so wie ich sie dann später als Leiter übernommen hatte, war schon ein Gefäss, wo die Studenten und Studentinnen eigentlich nicht nur malen mussten oder wollten, sondern sich auch ausweiten konnten in andere Medien. Ich meine, der Begriff war nicht so eng gefasst und schon bei Fedier wurde die Malklasse umgetauft in Fachklasse für freies bildnerisches Gestalten. Also Gestalten war ja das Summum, das Wort, welches überhaupt überall hinpasste, alles war Gestalten. Und das freie bildnerische Gestalten, das war eben so, man konnte mit Papier arbeiten, man konnte bei uns auch einen Film machen oder etwas Räumliches, Plastisches herstellen und so weiter. Das Staffeleibild, so wie es die klassische Malerei überliefert hat, war nicht unbedingt das Ziel und war auch nicht in meinem Sinn, sondern in meinem Sinn war die Möglichkeit der Öffnung. Das erste was ich gemacht habe, war die Stundentafel, also die Wochenstruktur neu zu gliedern. Bei Franz Fedier waren es drei Tage Malen und dann waren die Studenten frei, haben vielleicht auch gezeichnet, so wie wir früher drei Tage hatten und dann die Möglichkeiten bei Bodmer und so. Ich habe Wahlfächer eingeführt, das war eine Struktur von der FFI her, das hatte ich dort gelernt.

Was passiert mit diesen jungen Leuten, während ich nicht mehr da bin in der zweiten Wochenhälfte, wollte ich wissen. Dass sie quasi gut aufgehoben sind und mehrere Wahlmöglichkeiten haben, war mir ein Anliegen. Ich habe einen Fotokurs installiert, ich habe freies Zeichnen installiert und habe einen Filmkurs installiert. Also nicht Video, das gab es bereits in der anderen Fachklasse, wir waren ja noch drei Fachklassen, darauf kommen wir sicher noch zu reden. Für alle diese Freifächer habe ich jüngere KünstlerInnen geholt, die in den einschlägigen Bereichen tätig waren, und diese mit Semesteraufträgen betraut. Am Wichtigsten war wohl, dass ich den Posten eines Assistenten oder einer Assistentin für das Hauptfach Freies Gestalten/Atelier geschaffen habe. Ich habe erklärt, ich würde nicht drei Tage am Stück da sein und so quasi die Autorität des alten Onkels oder des Papas, der immer alles weiss, hochhalten, sondern ich will eine Gegenmeinung und möchte, dass der Mittwoch von einer anderen Person geleitet wird. Denn diese sogenannten Assistentinnen sollten durchaus eine Co-Leitungsfunktion haben. Selber konnte ich meine Stunden kompakt zusammennehmen, Montag und Dienstag am Stück, und am Mittwoch war dann immer ein jüngerer Künstler oder eine jüngere Künstlerin zuständig und verantwortlich. So haben die Studierenden oft zwei Meinungen gehört und wurden auch ein bisschen verunsichert oder durchgeschüttelt, und ich glaube, das war sehr wesentlich. Die Zusammenarbeit mit den Assistentinnen war immer gut, ich habe sie absolut frei und allein gelassen, nur die Arbeitsgespräche mit den Studierenden und die Abschlussausstellungen führten wir gemeinsam durch. Später kamen die Diplomausstellungen dazu mit den auswärtigen ExpertInnen, wo auch alle DozentInnen beim Aufbau und bei den Gesprächen mitbeteiligt waren.

Dann kam noch etwas sehr Wichtiges dazu. Ich habe von Anfang an ein Seminar eingerichtet. Mit Reden über Kunst als Oberbegriff, das kennst du ja noch gut. Du warst selber mein sehr geschätzter Seminarlehrer, ziemlich lange übrigens, du warst immer gut vorbereitet und überhaupt sehr sattelfest. Aber auch da wollte ich den Wechsel, habe die verschiedensten Männer und Frauen als SeminarlehrerInnen engagiert. Die Idee war aber, das im Teamteaching zu machen. Das hatte ich auch in der FFI gelernt, zu zweit ein Seminar zu leiten mit Rede und Gegenrede, und dass man Texte oder andere Anregungen mitbringt, vielleicht auch mal ein Bild. So erschien Peter Suter mit einer Reproduktion in der Hand, dann haben wir darüber gesprochen. Je nach persönlichem Schwerpunkt eines Seminar-Co-Lehrers oder einer Lehrerin hat man deren Spezialität thematisch in den Vordergrund gestellt. Mit jemandem wie Lutz Windhöfel, der sich in der Architekturszene auskannte, hat man vornehmlich über Malerei und Architektur diskutiert, mit Martin Dean oder Tadeus Pfeifer war es dann die Literatur, die im Vordergrund stand. Immer aber in Beziehung zur bildenden Kunst und zum Kunstdiskurs. Meine Studenten und Studentinnen waren ja im Allgemeinen enorm frei, etwas streng war ich nur im Seminar in Sachen Präsenz. Ich sagte immer, wenigstens einmal in der Woche müssten wir alle zusammen sein. Ich wollte alle an unserem grossen Tisch sitzen sehen und sie anhören, das haben sie auch ernst genommen.

RK: Das war damals das einzige diskursive Angebot im Studium?

WVM: Damals war das neu. Ich habe 1987 im Herbst die Malklasse übernommen und habe sofort dieses Seminar eingeführt. Nicht alle aus der früheren Klasse waren davon begeistert, aber das legte sich bald. Es war ein Gefäss, das es bis dahin nicht gab. Mit der Möglichkeit, Kritik zu äussern und etwas im Plenum zu hören und zu meinen. Mein Vorgänger Franz Fedier sagte mir einmal: „Ich war wie ein Stern in der Mitte, die StudentInnen waren auf mich fixiert, sie kamen einzeln auf mich zu und gingen wieder von mir weg in alle Richtungen“. Und genau das wollte ich nicht. Diese Autorität wollte ich nicht. Die Einsamkeit des einzelnen Studenten und das Gefühl nicht der Intoleranz, aber sagen wir der Konkurrenz. Ich wollte nicht das Konkurrenzverhalten schärfen. Weil das sowieso immer irgendwie da ist. Sondern im Gegenteil schauen, dass die Leute ein gutes Verhältnis zueinander haben. Das hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert, so dass immer Freundschaften entstanden sind, die auch heute noch halten zum Teil. Das finde ich eigentlich sehr schön und darauf bin ich auch ein bisschen stolz.

RK: Wie viele Studierende waren denn das, also die drei Jahrgänge zusammen?

WVM: Es waren wenige. Alle drei Jahrgänge zusammen waren es vielleicht minimal 15 oder maximal bis gegen 20 Studierende. Aber jeder Jahrgang war dann mit fünf, sechs Leuten neu zu bestücken. Den Aufnahmen haben wir immer grosse Sorgfalt gewidmet. Ich habe vorhin schon angedeutet, wie wichtig es ist, dass man die richtigen Leute aufnimmt, da ist schon quasi die halbe Ausbildung gewonnen. Weil dann die Schüler untereinander auch unglaublich viel Atmosphäre schaffen. Und der Lehrer kann sich in einem gewissen Sinne zurückziehen. Nicht dass er einfach faul ist, sondern dass er alles auch ein bisschen gehen und stehen lässt und dann wieder eingreifen kann. Das fand ich sehr wichtig, und deshalb sind die Aufnahmen sehr entscheidend gewesen. Wir haben damals noch drei Klassen gehabt. Wir führten eigentlich die ganze Kunstklasse als Dreispartenbetrieb. So wie es jetzt Institut heisst, ist es das ja erst seit 2000, seitdem auch die Kunstschule zur Fachhochschule geworden ist oder in der Fachhochschule ihre Heimat gefunden hat. Zusammen mit den anderen Fachklassen, Mode und visuelle Kommunikation und so fort. Wir hatten eben die drei Bereiche Malerei, Bildhauerei und Video. Die Videoklasse gab es noch nicht sehr lange, sie wurde von René Pulfer und Enrique Fontanilles gegründet, noch bevor ich Leiter der Malklasse wurde. Franz Fedier, mein Vorgänger, musste kurz vor seiner Pensionierung noch vom Vogelsang-Schulhaus, dem Mutterhaus, umziehen ins Theobald-Baerwart-Schulhaus, das ist ihm nicht leicht gefallen, wie auch Johannes Burla nicht, dem damaligen Leiter der Bildhauerklasse.

Die Bildhauer waren im Keller untergebracht wie es sich gehört, mit viel Eisen und viel Holz und dem Geruch vom Schweissen und Löten. Die Videoklasse war im Parterre, das war eher eine stille Angelegenheit. Lange Zeit wusste man nicht, was machen die Leute eigentlich, weil alles ja im Dunkeln der Kamera und irgendwann am Schnittplatz geschah. Und im ersten Stock waren wir. Rundherum waren noch Zimmer, die man brauchen konnte für die Wahlfächer und andere Sachen. Das Modell der Wahlfächer haben meine Kollegen, vor allem Jürg Stäuble, der nach Burla Leiter der Bildhauer wurde, dann von der Malklasse übernommen. Ich hatte es von Anfang an in unsere Stundentafel eingebaut. Damit verbunden war der häufige Wechsel der Lehrpersonen. Später wollten wir diese Unruhe nicht mehr, und die Wahlfächer wurden zu einem festen Angebot innerhalb des Pflichtpensums. Die Fotografie wurde in einen technischen und in einen künstlerischen Bereich geteilt. Film hat von Anfang an André Lehmann unterrichtet, den ich geholt hatte, weil er ein Experimentalfilmer reinsten Wasser war und ist, er war bei Kubelka in der Schule und in New York bei Haacke, ich fand ihn fähig, und er hat auch mit Leidenschaft Schule gegeben. Und er hat den Filmkurs wirklich aufgebaut als Fortsetzung in den Jahren und auch das Material, das technische Equipement, umsichtig erweitert, so waren wir zum Schluss wirklich gut bestallt. Es war aber keine Konkurrenz zum Video, sondern ich meine eine sehr gute Ergänzung für die Studenten.

RK: Aber im Prinzip hätte jeder Fachklassenlehrer selber entscheiden können, was er anbietet und wie er das Studium gestaltet?

WVM: Das stimmt. Nur war es so: Wir hatten am Anfang ja ein lässiges System von zwei Jahren und dann gingen die Leute wieder, später hat man gedacht, das geht einfach nicht, man muss jetzt ein bisschen seriös werden, wie in einer Schule, und drei Jahre anbieten. Längst nicht so wie in einer Akademie. Wir gingen ja immer davon aus, dass es den Sockel eines Vorkurses braucht oder einer entsprechenden eigenen künstlerischen Tätigkeit. Die Leute, die wir aufgenommen haben, waren sehr unterschiedlich im Alter, wir hatten schon gestandene Menschen oder junge Menschen direkt ab Vorkurs. Aber was du sagst hat seine Richtigkeit, vor allem am Anfang oder vielleicht bis in die Hälfte der 90er Jahre, dann haben wir drei Fachklassenleiter, Jürg, René und ich auch immer mehr zusammengearbeitet und auch zusammen entschieden. Wir waren der Meinung, dass es gut ist, wenn die Studenten diese Möglichkeit haben, also diese Durchlässigkeit, dass die Fachklasse kein hermetisches Gefäss ist und dass der Fachklassenleiter auch nicht der Omnipotens ist und dass wir eine Gruppe sind. Und wir wussten ja schon, dass diese Vereinigung irgendwann mal auf die Schule zukommt. Aber es hat auch einen anderen Grund. Es ist einfach so, dass die Künstler heute anders arbeiten als früher.

Es gibt selten den Nur-Maler oder Nur-Filmer oder den Nur-Eisenbildhauer, um jetzt das gewaltigste Beispiel zu nennen. Die Leute wollen eben Verschiedenes machen, auch ein Maler will vielleicht mal basteln oder mit Holz etwas machen oder mit Pappe oder was weiss ich oder viele wollten auch mal etwas Filmisches machen. Wir durften dann auch mehr kucken, was machen die Videoleute. Diese Durchlässigkeit war auch gegeben, weil die Jahresendausstellung, die haben wir dann zusammen gemacht. Das war sehr, sehr gut, finde ich und ich habe selber auch viel davon profitiert, dass ich die Studentinnen und Studenten der Videoklasse alle gekannt habe und die der Bildhauerklasse auch, natürlich mit unterschiedlicher Nähe. Das fand ich sehr gut. Es kamen auch Leute aus den anderen Klassen zu uns ins Seminar, vielleicht erinnerst du dich, es gab welche, die wollten das wissen, was da läuft. Apropos Seminar, dass ich es nicht vergesse, das war ebenfalls eine Neuerung und hat mit dem Seminar denkerisch zu tun: Ich wollte unbedingt eine eigene Bibliothek aufbauen. Und das habe ich gemacht und Jürg hat das auch gemacht und René sowieso. Also wir haben wirklich drei Bibliotheken geschaffen, die dann zusammengeführt wurden. Und ich fand es ausserordentlich wichtig und würde es auch jetzt noch sehr wichtig finden im neuen Haus, dass die Studierenden Zugriff haben auf eine Handbibliothek, die ohne grosse bürokratische Formalitäten erreichbar ist. Sie können ein Buch aus dem Schrank nehmen, anschauen und selbst wieder versorgen, und wenn sie es wichtig finden, füllen sie einen Zettel aus und nehmen dann das Buch mit nach Hause. Wir haben uns grosse Mühe gegeben unsere Bibliothek zu erfassen, es gab zum Glück ein oder zwei Studentinnen, die sich mit dem Computer gut auskannten, die haben das gemacht. Jetzt ist das alles in einem grossen Topf, aber wie ich gehört habe, gibt es bereits wieder diese Tendenz nach einer kleinen Fachbibliothek in jedem Studiengang.

RK: Kannst du vielleicht etwas zu deinen Lehrinhalten sagen?

WVM: Das ist ein Thema, das nicht so ganz einfach ist vielleicht. Diese Leute, die man aufnimmt, die bringen eine Mappe mit und Arbeiten, da sieht man schon ein bisschen, was sie interessiert, und kann darauf reagieren. Ich habe eine Aufgabe eigentlich nur im ersten Semester gestellt, dann aber für alle neu Eingetretenen die gleiche. Aus dem einfachen Grund, weil ich dachte, es ist gut, wenn man im ersten Jahr eine Vergleichbarkeit herstellt, wo auch die Studenten selber sehen, was macht der, was macht diese zum gleichen Thema. Ein solches Thema konnte zum Beispiel heissen „Farbe ausbreiten“, ganz einfach und lakonisch. Da konntest du alles machen, aber Farbe musste ausgebreitet werden, die ist eben nicht nur punktuell denkbar oder linear, sondern die drängt nach Ausbreitung in der Fläche. Oder ein Thema war „Arbeiten mit Zeitungspapier“. Das Alltägliche, was jeder hat, was jeder kennt: daraus kannst du machen, was du willst. Man kann es bemalen, bekleistern, man kann daraus etwas bauen, kann reagieren auf die Inhalte. Ich war immer offen auch für die inhaltliche Seite in der Kunst, die sogenannte narrative Seite, ich habe das nie verabscheut. Ich war nie ein Fundamentalist im Sinne des geometrischen Künstlers. Und so ist auch die Textarbeit immer wichtig in der Kunst, ich muss nicht daran erinnern, dass es Lawrence Weiner gibt, dass es die Art & Language Gruppe gibt und so weiter und so fort. Das alles ist eine Sache, die in den Unterricht einfliessen konnte. Nach der gemeinsam besprochenen ersten Aufgabe für alle gab ich Raum für individuelle Ansprüche und Wünsche. Jeder durfte sein eigenes Thema suchen und finden, das war eine Herausforderung für die Studierenden. Ein Student brachte einmal ein altes Bild mit und erklärte, er wolle jetzt daran weiterarbeiten. Ich sagte ihm, das sei nicht die Meinung. Ich möchte, dass man hier etwas Neues erfindet oder findet. Aber nicht, dass man irgendetwas weiter macht, was man vorher schon angefangen hatte, vielleicht noch vor der Schule.

RK: Das heisst, dass in den weiteren Semestern das individuelle Gespräch mit den einzelnen Studierenden über ihre künstlerischen Arbeiten das Zentrale im Unterricht war?

WVM: Es waren die Einzelgespräche mit den DozentInnen des Mittwochs oder mit mir, dann auch die Arbeitsbesprechungen vor der Klasse, das musste nicht zum Semesterende sein. Ein Student sagte mir oder wir haben es zusammen beschlossen manchmal, jetzt zeigst du das den anderen. Aber noch innerhalb des geschützten Raumes der Malklasse. Das war bereits eine Sache, wo sich der Studierende überlegen musste, wie präsentiere ich mich? Also wie hänge ich das auf? Wie stelle ich das hin oder wie lege ich es auf den Boden? Und das war eine wertvolle Vorübung für die Abschlussarbeiten und –gespräche aller drei Fachbereiche, das erste Jahr machte das und das zweite und das dritte Jahr. Beim dritten Jahr kam inhaltlich und gesamtschulisch gesehen das Diplom dazu. Das war schon recht offiziell. Zu diesen Diplomabschlüssen haben wir immer Experten eingeladen, ein Teil davon mussten auswärtige Leute sein. Das war eigentlich hälftig mit den Lehrern, die immer auch dabei waren. Die Idee war, wir kennen unsere Schüler und Schülerinnen, die Externen aber kommen von aussen, sie kennen die Schüler nicht, wissen auch nicht, was alles gemacht worden ist im Semester, sie sehen einfach das Resultat. Quasi eine Ausstellung mit Präsentation. Dazu kommt noch, und ich hoffte immer, das hätte man im Seminar ein bisschen gelernt, dass die Leute reden mussten. Sie mussten ihre Arbeit nicht erklären, aber dazu Stellung nehmen. Es gab ganz früher mal eine trotzige Studierende, die sich sofort mit dem Experten anlegte. Sie sagte: „Du kommst jetzt als Fachkraft und sollst mir etwas zu meiner Arbeit sagen!“ Und der Experte: „Nein, ich möchte zuerst hören, was DU denkst.“ Das war ganz lustig. Die meisten haben aber verinnerlicht, dass es jetzt nicht mehr sein kann wie früher, als man stumm sein konnte wie ein Fisch. Man sollte sich ein bisschen artikulieren können. Und das haben wir ja, wie du weißt, in den klasseninternen Präsentationen und im Seminar geübt. Manchmal hörten wir bei Semesterende, wenn wir Bilanz zogen, die Kritik, wir Lehrer redeten zu viel, da wir es sowieso besser wüssten. Darauf antworteten wir, genau das müsst ihr lernen, dazwischen zu stossen. Und dass nicht immer die gleichen reden.

RK: Gab es denn eine Vorstellung davon, wohin du die Studierenden bringen wolltest in diesen drei Jahren, was sie sozusagen können sollten oder was sie repräsentieren sollten oder wie sie sich darstellen sollten?

WVM: Ich fange einmal mit dem an, was ich selber nicht so gut vermitteln konnte. Die zukünftigen KünstlerInnen auf den harten Alltag vorzubereiten mit ihrer Positionierung im Kunstmarkt, dem Verhältnis zu den Galerien, dem Verkauf ihrer Werke: da waren andere besser als ich. Mit einem Wort, die Karriere fördern war nie mein Hauptziel. Das Gute war, ich wollte nicht Persönlichkeiten schaffen, die waren ja schon da, aber Persönlichkeiten stärken, die eben bestehen konnten nachher als eigenständige Künstler. Ich sagte ihnen oft, jetzt seid ihr noch hier, es ist noch gemütlich für euch, es ist ein Gewächshaus, aber nachher seid ihr draussen und ihr müsst euch bewähren. Mein Ziel war eben nicht, eine Sprache zu schaffen, die Mutzenbecher-Sprache, im Gegenteil, das habe ich immer vermieden und meine eigene Arbeit zurückgehalten. Natürlich gab es Studenten, die wussten genau, was ich mache, aber ich habe es nicht propagiert. Ich wollte, dass bei jedem das Eigene gestärkt und gefördert wird. Und man hatte ja auch Zeit in diesen drei Jahren zu spüren, was ist die Fähigkeit jedes einzelnen. Das heisst nicht, dass die Leute nicht später noch ganz neue und andere Sachen erfunden hätten. Man bleibt als Künstler ja nicht stehen. Wir hatten Studenten, die haben mit figürlichen Bildern angefangen. Leute, die du auch gut kennst, wie zum Beispiel Boris Rebetez, und jetzt macht er ganz andere Sachen. Das spürt man einfach, und das zu fördern war grossartig. Das macht die Pluralität. Und noch etwas wollte ich den jungen Künstlern vermitteln. Das Immer-Suchen, das Nicht-Zufriedensein, die Skepsis auch, den Zweifel. Nicht den Zweifel so stark, dass man umfällt und in Melancholie versinkt und in Depression, sondern dass man sich auch immer wieder besinnt auf seine Stärke. Das, glaube ich, war ein Lernziel. Ich kann es nicht klarer beschreiben.

RK: Ich kann mich gut daran erinnern, dass du immer wieder gesagt hast, selbst wenn man am Ende nicht das Leben eines Künstlers wählt, ist es gut eine Kunstausbildung zu machen. Was gibt eine Kunstausbildung einem Menschen mit auf den Weg?

WVM: Ich glaube, es ist die Förderung der Sensibilität und Kreativität in uns allen. Es ist kein Fachwissen, das man jemandem in den Kopf presst. Es ist das dialektische Denken, das immer damit rechnet, dass du auch einen Widerstand hast. Und wichtig ist, dass du selbständig wirst, dass du lernst, selber zu entscheiden, selber etwas zu wollen. Das ist der Unterschied zu einer Mittelschule oder einer Lehre. Dort müssen sie in die Schule gehen oder zu einem Meister, sie gehen unter Umständen manchmal gerne, manchmal eben nicht, aber die Leute, die zu uns kommen, die wollen ja Künstler werden. Und wenn es ihnen dann nicht gelingt oder wenn sie andere Interessen entdecken, à la bonheur. Ich finde das in Ordnung. Ich sage einfach, diese Ausbildung ist sicher nie umsonst gewesen. Die Schüler haben auch gelernt praktisch zu arbeiten und zu denken. Was mir gefällt in der Kunst, gerade in einem traditionellen Medium wie Malerei oder auch im räumlichen Arbeiten, ist die Mischung aus Denken und aus Tun. Arbeit mit Kopf und Hand. Das finde ich grossartig und das soll man auch weiterhin pflegen. Ich weiss nicht wie es den Studierenden der Videoklasse gegangen ist im Einzelnen. Sehr viele sind gute Künstler geworden und wunderbare Menschen, die ihr Leben meistern und nicht einfach in den Tiefen ihres Computers verschwinden. Du verstehst was ich meine.

RK: Wie muss man sich die Einbindung in die Stadt vorstellen? Ihr habt Ausstellungen besucht und habt wahrscheinlich versucht, den Kontakt mit der Kunsthalle zu pflegen?

WVM: Genau. Allerdings muss ich leider auch da ein bisschen mea culpa sagen. Dass ich vielleicht zu wenig Propaganda gemacht habe für Ausstellungen und Museen. Man kann ja die Leute nicht zwingen, und es gab immer welche, die hatten Mühe mit Fremdeinflüssen. In diesem Alter ist es vielleicht die Angst, das Eigene zu verlieren. Ich sagte aber, etwas mehr Wissen schadet nicht! Wenn du vor einem Bild stehst und willst nur erschüttert werden, willst nicht wissen, was der Künstler damals gedacht hat und in welchen Umständen er gelebt hat, beraubst du dich einer Vertiefung deines Verständnisses. Dabei muss man aber sehen, dass es auch ein Zeichen unserer Zeit ist, dass wir sehr viel über Abbildungen in Büchern, über Medien überhaupt lernen und nicht nur mit den Originalen arbeiten, obwohl diese natürlich unverzichtbar sind. Gerade deshalb war eine Bibliothek sehr wichtig, um Bildmaterial sofort greifbar zu haben. Dennoch wünschte und hoffte ich, dass die Studierenden die einschlägigen Ausstellungen besuchten. Wir machten ja auch jedes Jahr eine Studienreise, sei es an die Biennale, an die Documenta oder in eine Stadt mit Kunstangebot. Neben der praktischen Aufgabe, die ich den Studierenden im ersten Jahr stellte, mussten diese auch eine theoretische Arbeit abliefern, und die hing mit dem Museum zusammen. Die Aufgabe lautete, in einem unserer Museen eine Arbeit zu finden, die gefällt oder die herausfordert, die man schrecklich findet oder faszinierend, es konnte ein Bild, eine Plastik, ein Video, eine Installation sein, und dann darüber einen kritischen Text zu schreiben. Und es war hochinteressant, was da alles kam. Zum Beispiel war, wenn ich mich recht erinnere, in den dreizehn Jahren dreimal der tote Christus von Holbein gewählt worden von diesen jungen Leuten, die jetzt und heute Künstler werden wollten, und das war eine alte Kunst. Aber wir Maler hatten eigentlich immer eine gute Beziehung zur Vergangenheit. Die Gegenwart beschäftigte uns vor allem, aber ich meine, die alte Kunst war nie ein Tabu. Ich glaube, da habe ich vielleicht ein bisschen dazu beigetragen.

RK: Malerei ist eben eine lange Geschichte, die man nicht ausblenden kann.

WVM: Gut, die Bildhauerei hat auch eine lange Geschichte, aber diese ist viel einförmiger, bis es zur grossen Explosion in der Moderne kam. Da fing der Umbruch an, vorher war immer die Figur das Thema. Die Malerei war vielfältiger.

RK: Was würdest du sagen, was waren die Stärken dieser Zeit? Sagen wir mal dieser drei Klassen des Instituts. Weshalb wollte ein Studierender nach Basel kommen? Kann man das generalisieren, wofür dieses Institut stand? Eine Stärke, die man benennen kann? Und umgekehrt natürlich auch die Frage: welches waren die Schwächen der Kunstausbildung während der Jahre, die du am Institut unterrichtet hast?

WVM: Es ist natürlich immer schwierig, eine Sache von aussen zu betrachten, wenn man selber drin steckt. Wir haben ja auch andere Kunstschulen gesehen und besucht, in Zürich und in Luzern zum Beispiel. Ich denke, viele drängten schon nach Basel. Die Schule hatte, glaube ich, den Ruf ziemlich frei zu sein. Da war keine Verschulung. Natürlich hatten wir Schulzimmer, sogenannte. Das heisst, wir haben in einem altehrwürdigen Schulhaus unterrichtet, was sich als gar nicht ungünstig erwiesen hat, in Räumen mit grossen Fenstern und hohen Decken und mit gutem Grundriss. Aber innerhalb dessen waren unsere Studierenden doch sehr frei. Das hat sich auch herumgesprochen. Oder die Videoklasse, die war natürlich ein Magnet. Damals ja relativ neu. Dafür kamen die Leute hierher. Malereiklassen waren sowieso überall gut besucht. Und dann darfst du nicht vergessen, die Bewerberinnen und Bewerber machen nicht nur eine Bewerbung, sondern drei oder vier. Und dort wo es ihnen am besten gefällt, auch im Gespräch, und wenn sie dann das Glück haben, dort hineinzukommen, dann gehen sie auch dorthin. Unsere Aufnahmeverfahren hatten immer etwas sehr Persönliches. Ich habe vorhin gesagt, wir nahmen das sehr ernst. Die Sichtung der Arbeiten und die Gespräche führte ich mit meiner Assistentin oder meinem Assistent zusammen durch, später zusätzlich noch mit einem Student oder einer Studentin, die als Vertreter der jungen Generation über das Klima in der Malklasse Auskunft geben konnten. In einem zweiten Schritt, für die definitive Auswahl, zogen wir noch jemanden aus einem anderen Schulbereich bei. Und das hat sich bewährt. Die Gespräche waren enorm wichtig, man konnte den Leuten auch erklären, warum man sie in einer Schule eher nicht sieht oder glaubt, dass es schwierig wird. Es kamen wirklich später manche zu mir und und sagten, zum Glück sei das für sie so gelaufen. Nicht jeder ist gemacht für den Schulbetrieb oder den Künstlerberuf.

RK: Das heisst, ihr hattet immer viel mehr Bewerbungen als ihr aufnehmen konntet?

WVM: Natürlich. Und das war manchmal auch ein bisschen hart. Einmal erschien ein älterer Herr, er war schon Rentner, der kam mit ganz unglaublich kindlichen Zeichnungen. Wir haben eine Aufnahme

abgelehnt und ihm das auch erklärt, und er war nicht zufrieden, drohte mit Rekurs. Und da sagte ich, gut, wir machen ein Gericht mit mehreren, auch Studierenden, das waren dann ziemlich viele. Und wir konnten ihm klar beweisen, dass er die Bedingungen nicht erfüllte. Aber das sind Ausnahmen. Im Allgemeinen war es auch so, die Leute, die wirklich wollten, die kamen auch zweimal oder dreimal. So sagte schon Franz Fedier, mein Vorgänger, zu den Bewerbern: „Du musst noch ein bisschen mehr arbeiten“. Und er hat ihnen dann Tipps gegeben. Wir haben das auch so gemacht und haben gesagt, das scheint uns noch etwas unklar oder unsicher und vielleicht sollte man da nochmal einen Schub geben. Und dann kamen die Leute zweimal, dreimal und wurden schliesslich aufgenommen. Wenn man dann mal drin war, war man drin, wir haben niemanden rausgeworfen. Ausser jemand war psychisch extrem labil, so einen Fall hatten wir auch. Das war ziemlich anstrengend für die Dozenten und für die Studierenden.

RK: Und die Ausstrahlung als Schule? Habt ihr denn auch versucht, eine internationale Wirkung zu erreichen? Etwas, was heute ganz zentral ist.

WVM: Ich glaube nicht, dass wir so sehr international waren. Schweizweit waren wir auf jeden Fall bekannt, und interessant ist ja auch, dass von denen, die aus der übrigen Schweiz gekommen sind, sehr viele in Basel geblieben sind. Du fragst, warum Basel. Ich glaube, die Kunsthalle hatte immer einen guten Ruf. Zu Rüdlingers und Ammanns Zeiten war das schon so. Und auch danach, so dass die Leute immer wussten, da passiert etwas. Das Museum hat einen Ruf, das Museum für Gegenwartskunst ebenso, die Art Basel ebenso. Basel ist und bleibt eine Kunststadt. Das ist für die jungen Leute verlockend, da gibt es viel zu sehen. Ich glaube, die Stadt war für sie auch einfach ein guter Ort. Um sich zu formieren, als kleine Gruppe vielleicht, und dann auszuschwärmen. Aber zur Internationalität, da kann dir René vielleicht mehr sagen. Bei ihm war es so, dass er auch Gastdozenten von auswärts holte. Und dann gab es den Guest Corner von Reinhard Storz, den wir Lehrer auch oft als Hörer besuchten. Das war eine gute Einrichtung, die entstand, als er der verantwortliche Theoretiker war. Er lud jede Woche andere Gäste ein, Künstler, Kunstwissenschafter, Dichter, Philosophen und so weiter, die mussten nicht Schweizer sein. Das war sehr interessant. Und das hat sich mit dem Theorieangebot ja jetzt alles noch verstärkt.

RK: Und wenn du jetzt zurück blickst auf diese vielen Jahre, in denen du die Klasse geleitet hast und dann auch die Transformation in die Hochschule mit vorbereitet hast, gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das ist eigentlich eine Enttäuschung? Wenn du dich zurück erinnerst, mit welchen Vorstellungen du diese Aufgabe übernommen hast, das sich nicht erfüllt hat?

WVM: Ja gut, ich habe schon angetönt, dass die Zusammenführung der Medien in der Luft lag und unumgänglich wurde. Dem steht entgegen, dass man in einer kleinen Gruppe eine nähere Beziehung hat zu den Studierenden. Als Klassenleiter bist du sowieso die Vaterfigur, ob du es willst oder nicht. Und diese kleine Gruppe hatte eben den Vorteil, dass man sich sehr gut kannte, vielleicht auch manchmal zu gut. Man spürte, da sind Spannungen in der Klasse, Schwingungen, aber man konnte sie auflösen, man konnte reagieren darauf. Was jetzt manchmal beklagt wird, ist, dass alles ein bisschen unpersönlicher geworden ist. Nicht überall zum Glück, aber doch da und dort in Ansätzen. Darum meine ich, dass das Mentorat sehr wichtig geworden ist, also die Projektbegleitung, wo die Studierenden ihren Mentor selber wählen können. Da besteht ja noch diese menschliche Nähe. Aber wie weit die dann noch vorhanden ist innerhalb der ganzen Schule, weiss ich nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin ja früher gegangen, als ich hätte gehen müssen, genau vor der Inbetriebnahme der Fachhochschule. Und das fand ich auch gut, denn in meinem Alter zählt jedes Jahr. Ich habe zwar während der ganzen Schulzeit immer an meiner Kunst weiter gearbeitet, aber nachher ist es nochmal anders, wenn man zurück katapultiert wird in die Laufbahn des wirklich freien Künstlers.

RK: Würdest du denn sagen, dass du doch zu wenig Zeit hattest, während deines Amtes deine Kunst zu entwickeln?

WVM: Die Zeit an der Hochschule war nicht gleich wie die Zeit vorher an der Schule für Gestaltung mit all den verschiedenen Fächern. Dort gab es manchmal Zeiten der Zersplitterung und die empfand ich als sehr ungünstig für meine Arbeit. Die Malklasse hatte den Vorteil, ich war kompakt zwei Tage dort. Ich habe es so gehandhabt, dass ich während dieser ersten zwei Tage nie in mein Atelier ging. Ich habe immer dort in der Schule gelebt, mit den Studierenden und den Mitdozenten. Von mittags bis abends spät, nach dem Seminar wurde es oft sehr spät. Aber am Dienstagabend wusste ich, nach der Vorlesung von Storz, wenn ich jetzt gehe, kann ich die Weiche umlegen und am nächsten Tag in mein anderes Leben, ins Atelier gehen. Das klingt jetzt vielleicht etwas zu schön, denn als Fachklassenleiter hast du natürlich noch andere Verpflichtungen, und es gab im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung der Schule viele Sitzungen mit dem Direktor und den anderen Fachklassenleitern. Das war zum Teil durchaus spannend, hat aber zusätzlich Energie und Zeit beansprucht. Dann die Aufnahmen, die Abschlussausstellungen und anderes mehr, das alles war recht aufwendig. Und wenn ich daran zurückdenke, ist unsere Schulsituation doch eine andere gewesen als die einer Akademie in Deutschland, wo du als Professor auftauchst und entscheidest, jetzt bin ich eine Woche hier und dann bin ich wieder weg. Bei uns ist es eher das System „Steter Tropfen höhlt den Stein“, jede Woche bist du da. Es bringt auch Vorteile für die Studierenden, aber es war ein Rhythmus, der dir von aussen auferlegt wurde. Du hast ihn natürlich verinnerlicht. Ich wusste am Sonntag immer, morgen geht’s in die Schule.

RK: Was würdest du sagen ist der grösste Unterschied – du hast ja in Basel auch deine Ausbildung gemacht – zwischen dem Unterricht, den du bekommen hast und dem, den du später gegeben hast?

WVM: In unserer Ausbildung früher war quasi alles freiwillig. Man hat gesagt, nun ja, wenn der Maler werden will oder Künstler, das ist seine Sache. Man wurde nie in ein Korsett gezwängt. Vielleicht war es in der Zeichenlehrerausbildung oder bei den Grafikern etwas strenger, aber als freier Künstler konntest du machen wie du wolltest. Man hat schon gehofft, dass du zum Zeichnen gehst oder in der Malklasse auch da bist, wir haben das ja auch gerne gemacht. Ich erinnere mich aber, wir alle hatten das grosse Bedürfnis so schnell wie möglich ein eigenes Atelier zu finden und dort weiter zu arbeiten. Und dann war es so, dass die Lehrer zwar Persönlichkeiten waren, aber eher unpersönlich zu den Schülern. Man liess einen einfach arbeiten, da hat man nicht lange Diskussionen geführt. Bodmer zum Beispiel machte, wie man so schön sagt, Korrekturen im Zeichnen, dabei lernte man präzises Hinsehen. Ich denke, dass das früher auch so war in Frankreich in den Akademien, wo sie zeichnen lernten nach irgendwelchen Gipsabgüssen. Aber diese Korrekturen hatten ja an sich nichts Weltanschauliches. Es war andererseits so, dass manche Lehrer gerne ein bisschen dozierten. Sie mussten ja abwarten, bis jeder etwas auf dem Papier hatte, und so haben sie die Zeit gefüllt mit ihren Reden. Das war aber coram publico gesprochen und nicht so, dass sie jetzt sagten: Dich als Student nehme ich mir mal vor, und wir wollen ernsthaft zusammen reden über deine Arbeit und so.

RK: Diesen Austausch gab es nicht?

WVM: Sehr wenig. Und nie im Sinne von Theorie, bei der es ja auch um Bildung, um Wissen, um Sprache geht, um all diese Sachen, die uns wichtig sind und auch waren in meiner Zeit als Leiter.

RK: Bewusstsein.

WVM: Genau! Das war eigentlich kein Thema. Aber wir jungen Maler haben untereinander extrem diskutiert. Leidenschaftlich und immer über Kunst. Auch nach dem Unterricht noch, wir gingen in die Bars und Cafés. Das war sehr spannend, nur die Lehrer waren nie dabei. Jung und alt blieben getrennt. Das ist heute anders.

RK: Und das ist wahrscheinlich eben der Teil, den du in die Malklasse gebracht hast als Gefäss und das war eine der grössten Neuerungen, auf die du wahrscheinlich stolz bist, wenn du zurückblickst.

WVM: Stolz, ich weiss nicht. Es ist etwas, was mir die Studenten auch vergolten haben mit Respekt und Zuneigung, das glaube ich sagen zu dürfen. Vielleicht zu 90 oder zu 80 Prozent, man weiss es nie. Doch dieser Mangel an Diskurs früher, der war ganz offensichtlich. Christ hatte natürlich seine Vorlieben in der Malerei und hat auch mal von Gauguin und Van Gogh gesprochen oder was ihm wichtig war. Oder er machte schon auch solche Spässe, die darauf hindeuteten, jetzt habe ich zu stark in eine Richtung gearbeitet und muss das Ruder wieder herum werfen. Solche Kritiken waren schon da, aber nie eingebunden in einen weiteren Kunstdiskurs. Dem konnte man höchstens bei Georg Schmidt begegnen in seinen Vorlesungen zur Kunstgeschichte und bei den Bildbetrachtungen vor Ort im Kunstmuseum. Ich ging da auch öfters hin zusammen mit den Zeichenlehrern, für die das vermutlich obligatorisch war. Es gab damals bei der freien Kunstausbildung vielleicht diese Antinomie: Der Künstler war der Praktiker, der Wissenschaftler der Theoretiker. Was nicht heisst, dass Leute wie Bodmer, Klotz, Christ nicht über ein kunstgeschichtliches Wissen verfügt hätten. Und sie nahmen uns als jüngere Künstler ernst und respektierten uns später als gleichberechtigte Kollegen. Ich vermute im Übrigen, dass der psychische Druck auf die Studierenden heute im Zusammenhang mit der Professionalisierung und der Globalisierung des Wissens enorm zugenommen hat. Der Anspruch an den Beruf Künstler steht gross im Raum. Vielleicht noch ein Wort zu den jungen Leuten. Die Begabten werden sich in jeder Schulstruktur durchsetzen, davon bin ich überzeugt. Und nicht die Stundentafel ist das Wichtigste, sondern der Geist der Schule. Auf dem Dreispitz, im Toni-Areal, überall.